1 定額減税について

デフレ脱却のための一時的措置として令和6年度税制改正において、個人の市民税・県民税の定額減税が実施されることになりました。

2 定額減税額

・納税義務者本人1万円

・控除対象配偶者、扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

(計算例)控除対象配偶者と扶養親族(子1人)がいる場合の定額減税額

1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+1万円(扶養親族1人)=3万円

※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

※扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

3 定額減税の対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は、給与収入額2,000万円以下)で所得割が課税される方。(非課税の方や均等割のみが課税される方は対象となりません。)

4 定額減税の実施方法

定額減税は、市民税・県民税の納付していただく方法によって、実施方法が異なります。

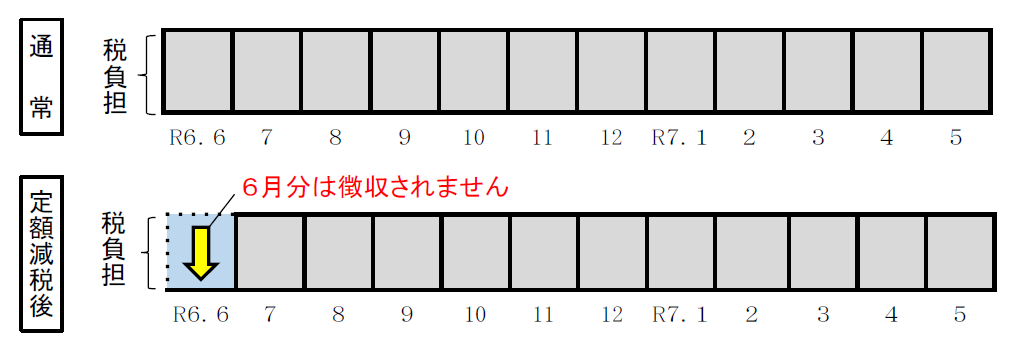

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収することとなります。ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法によります。

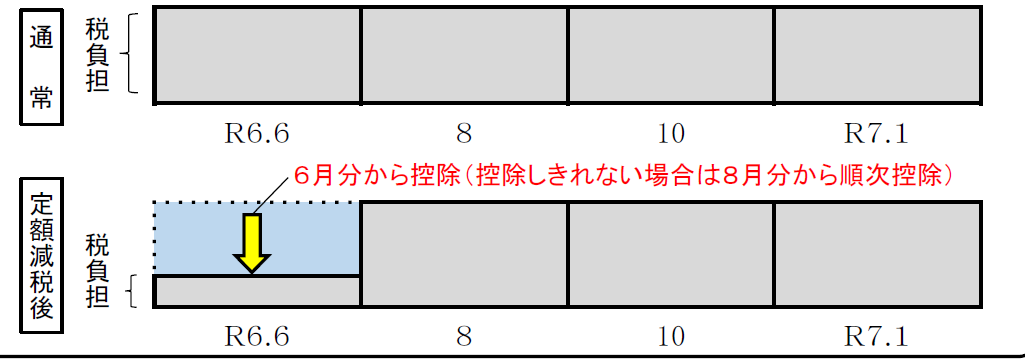

普通徴収(事業所得者等、納付書や口座振替で納付する方)

第1期分(令和6年6月分)の市民税・県民税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の市民税・県民税から、順次控除します。

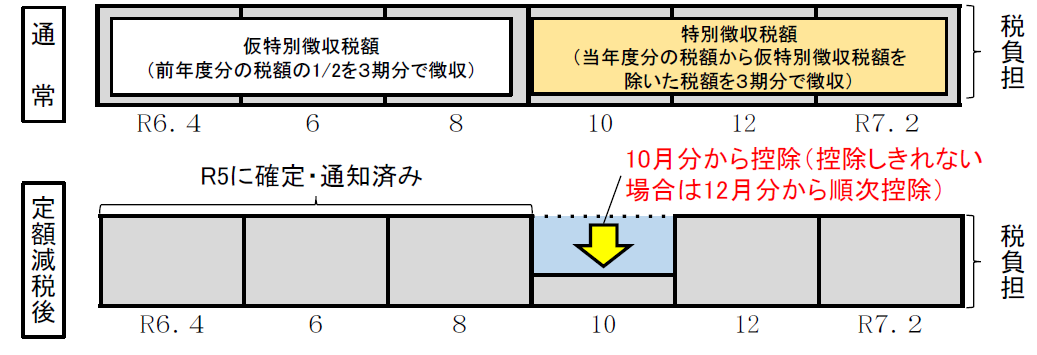

公的年金に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

令和6年10月分の市民税・県民税から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の市民税・県民税から、順次控除します。

5 調整給付

定額減税を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額について給付金が支給されます。

調整給付の制度について、詳しくは、内閣府ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

また、調整給付の詳細は、決まり次第、広報やホームページなどでお知らせします。

6 その他

・定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと納税など)、住宅ローン控除など全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とするため、定額減税による影響はありません。

・所得税(国税)の定額減税について

令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、甲府税務署(電話055-254-6105(代表・自動音声でご案内しています。))へお問い合わせください。